![]()

![]()

2023年2月17日new

第13回「KOSEN-1」の冒険で、宇宙はさらに近くなった

科学は失敗して強くなる。

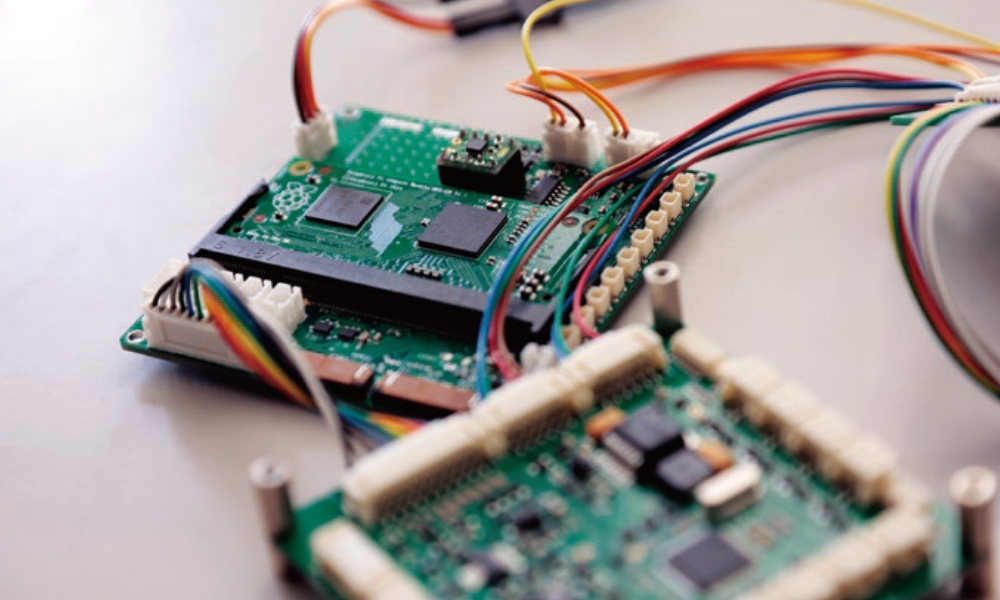

「まず、失敗した話からはじめなければなりません」と話しはじめた西尾教授の口調は、その内容とは裏腹になんだか軽やかだ。「2018年の10月、AUTcube2、通称『ガマキューブ』と名づけられた人工衛星が宇宙に飛び立ちました。AUTの学生と地元の企業が協力して製作した1辺わずか10cmの小さな立方体です。地上での試験は万全、夢のあるさまざまなミッションを背負って、ロケットから地球周回軌道上に射出されました。…が、その後、システムの不調から音信不通になってしまいました。今も宇宙空間のどこかを元気に飛んでいるはずですが」失敗は発明の母、という言葉もある。科学技術は膨大な失敗の経験を土台として、課題を発見し、解決することで前に進んでいく。西尾教授とその学生たちも、もちろんすぐに顔を上げて次のプロジェクトに取り組みはじめた。折しも工業高等専門学校10校が共同で新しいキューブサット(立方体または直方体の人工衛星)を打ち上げようという企画が進行していた。そこで、豊富な経験値を持つ西尾研究室に、「ぜひ一緒にやりませんか」と声がかかったのだ。西尾研究室ではAUTcube2に搭載していた電子基板の改良を進めており、その試験の場としてもちょうどいいタイミングだった。

次々にミッションコンプリート。

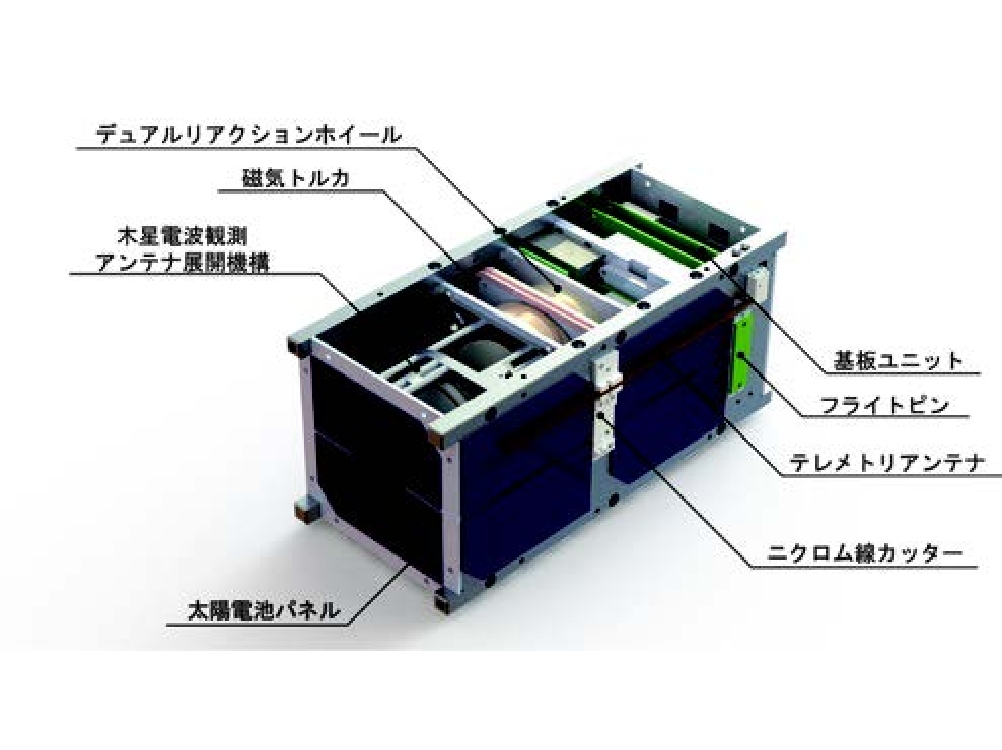

『KOSEN-1』と名づけられた新しい衛星は、①ラズベリーパイというコンパクトなマイコンで制御する。②新しいタイプの姿勢制御を行う。③木星の電波を観測する。という3つの主要なミッションをになってイプシロンロケットに搭載され、2021年11月に鹿児島県の内之浦宇宙空間観測所から打ち上げられた。周回軌道に到着した衛星からは、ビーコン(自分の位置を知らせる信号)の強い電波が届いている。打ち上げ成功。3つのミッションについても、①ラズベリーパイは快調に働いており、地上からの指令に応えてそれぞれの装置を動かしている。担当した学生は、「自分のパソコンが宇宙にあるみたいだ」と、その操作感を表現した。②姿勢制御は、作用反作用の法則にもとづくデュアルリアクションホイールで行う。衛星のなかに設置された円板を回転させると、衛星はその反対方向に向きを変える。そうして姿勢を変えながら地球や月、太陽を撮影した写真が衛星から送られてきた。③木星電波を観測するためには、衛星内部に格納された全長7mのアンテナを宇宙空間に展開する必要がある。この実験はこれから着手するが、そのためのデバイスは正常に働いていることが確認されている。…つまり、大成功なのである。

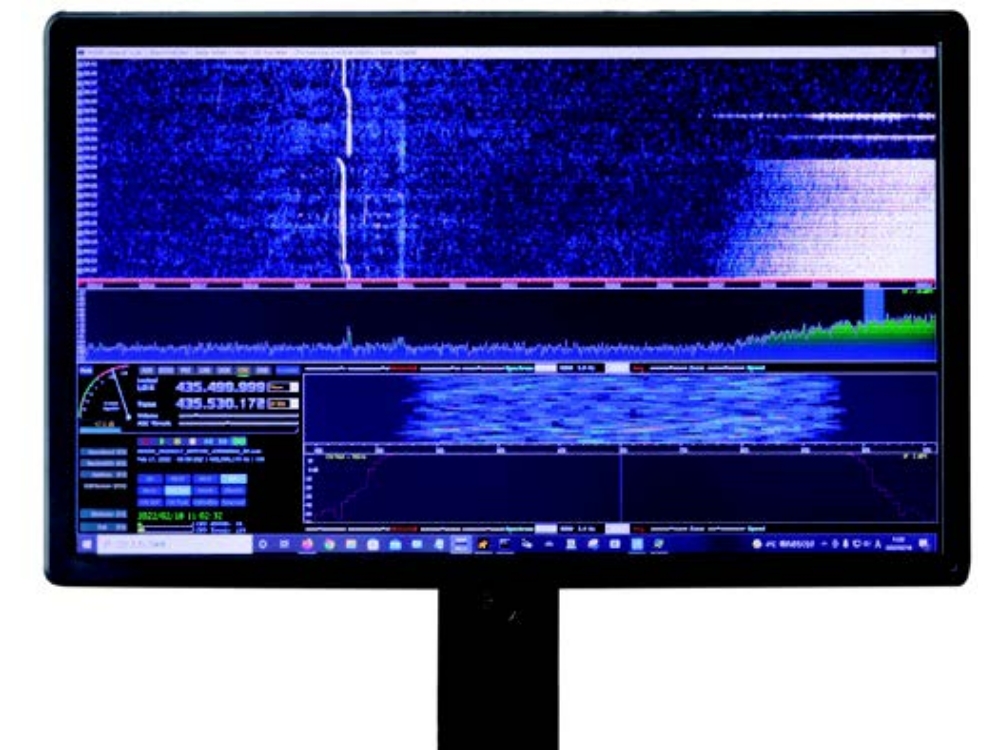

AUT6号館の屋上には衛星を追尾するアンテナが立てられており、西尾研究室に設置された受信装置が、衛星からの情報をリアルタイムで表示している。この装置は学生が自宅からアクセスすることも可能で、彼らはこのデータを確認しながら卒業論文にまとめている。「論文の内容は、ここ数年のうちでももっとも熱がこもっています。全国の高専のみなさんとの共同研究のなかで意見交換も活発に行われ、なによりも成功体験がみんなの気持ちを前のめりにしているのだと思います」と西尾教授。衛星は、今も膨大な研究資料を宇宙から送り続けている。科学は失敗体験によって前進するが、成功体験は、それに勢いをつけるのだろう。